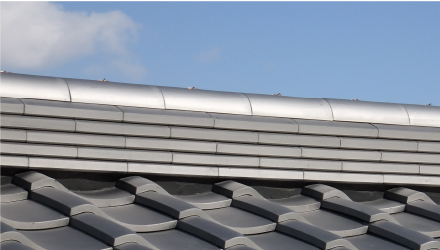

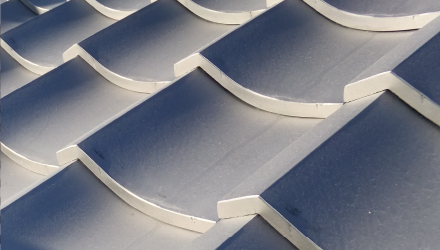

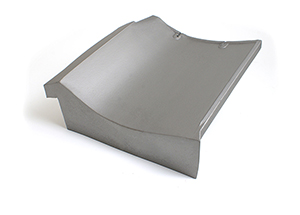

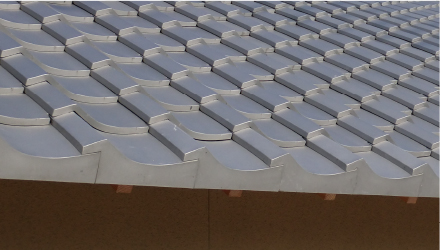

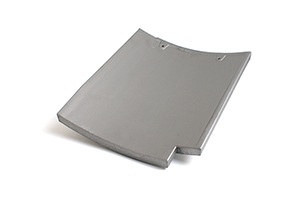

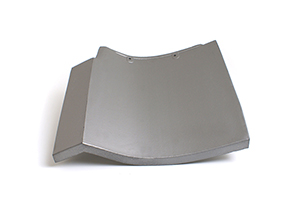

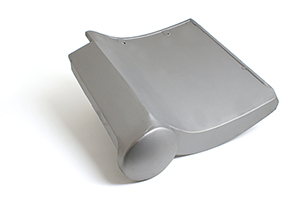

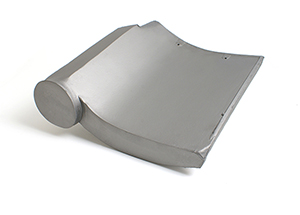

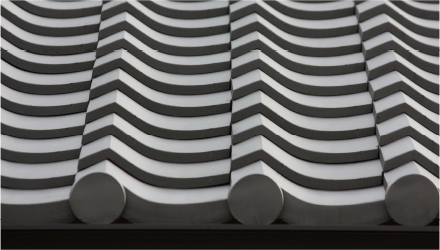

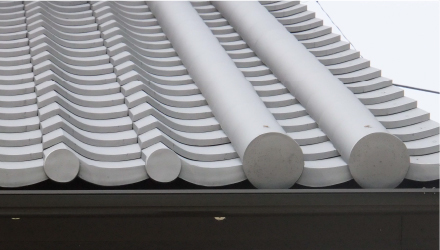

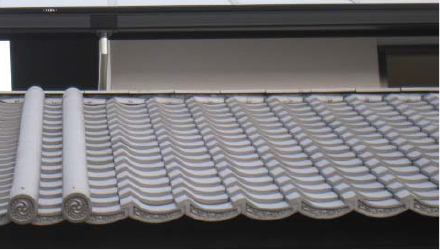

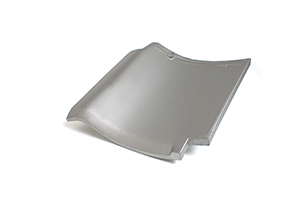

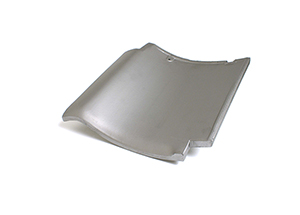

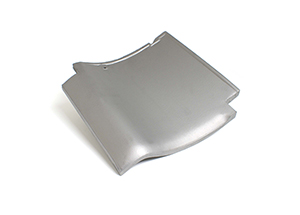

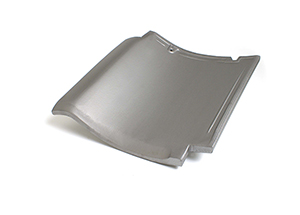

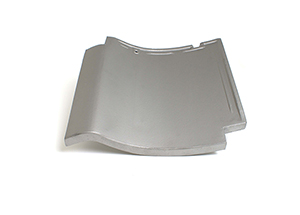

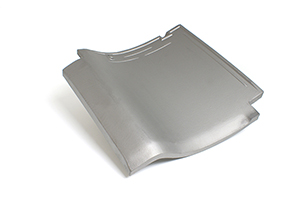

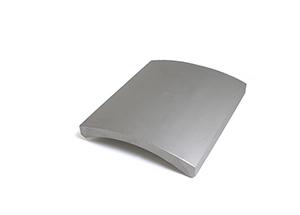

日本の伝統美を受け継いだシノギ桟瓦を復刻。

日本刀のシノギのような曲線と直線をとりいれたフォルムは

葺き上がった屋根にシャープな陰影を映します。

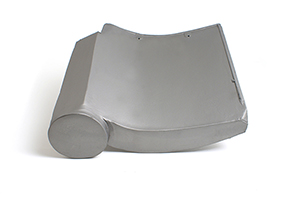

鎬桟瓦をさらに焼きしめることで、黒いぶしができ上がりました。

強度も強く、サイズも小ぶりなのでバランスがよく見えます。

参考

黒いぶし瓦(含水率5〜6%)、古代いぶし瓦について

姫路城、唐招提寺、宇治平等院、平城京などの屋根と同じ製造方法で造っており、以上の物件の修復工事に中心的に関わった焼成技術者のスペシャリストが当社の専属アドバイザースタッフとして長年(20年以上)在籍しております。

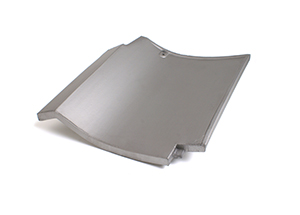

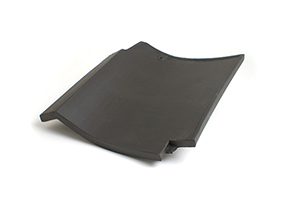

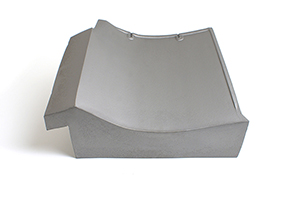

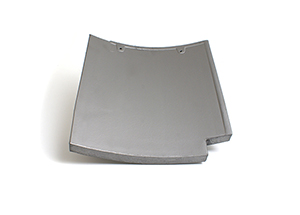

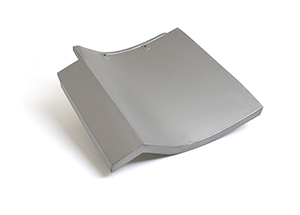

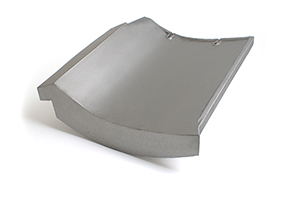

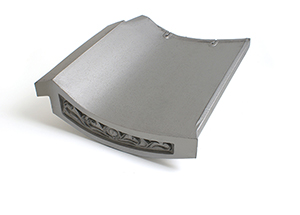

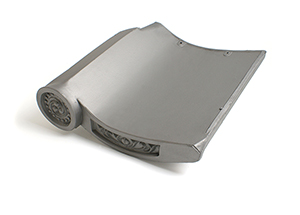

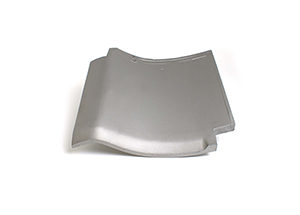

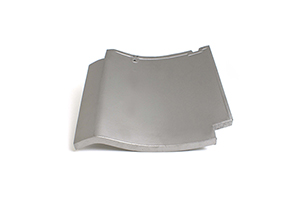

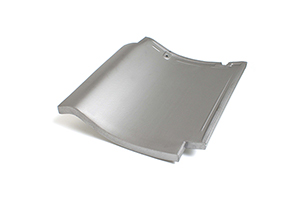

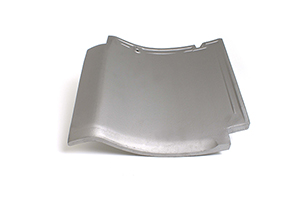

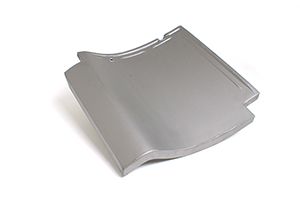

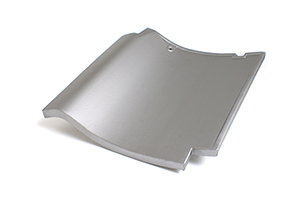

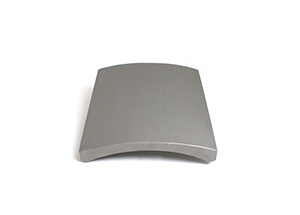

軒先側の下端が直線になっている一文字瓦です。

鎬の形状と一直線の形状が気品と風格を与えてくれます。

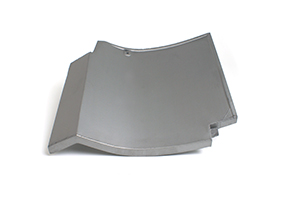

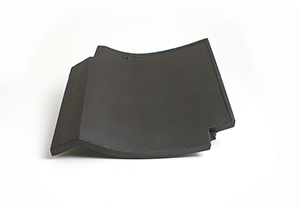

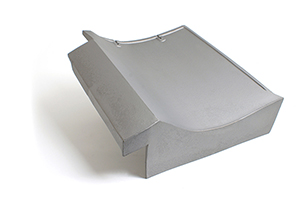

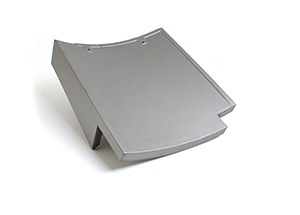

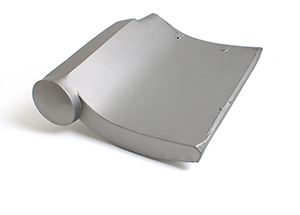

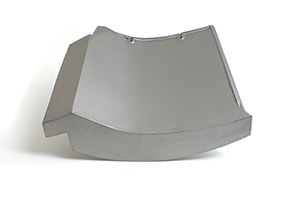

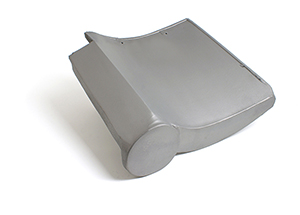

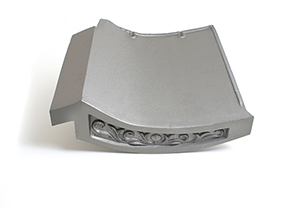

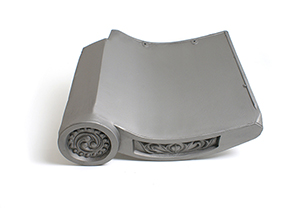

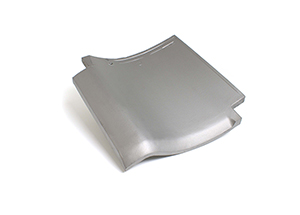

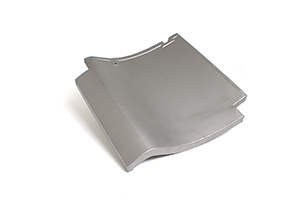

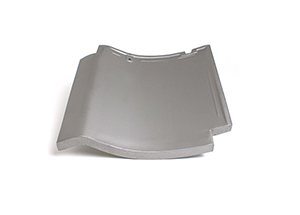

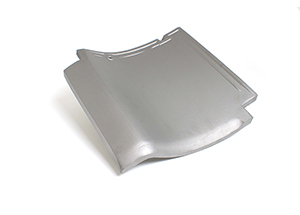

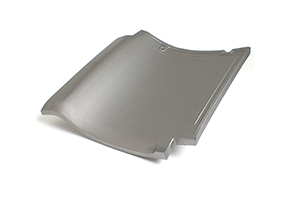

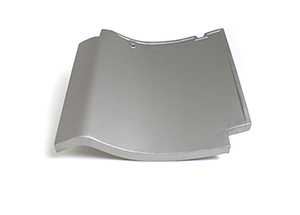

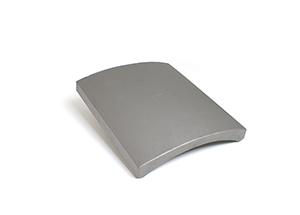

右袖瓦です。鎬桟瓦同志を隙間なく合わせることで

美しい納まりになり、屋根全体を引き締めてくれます。

日本建築に飽きることのない自然の風合美と普遍美をもたらしてくれます。

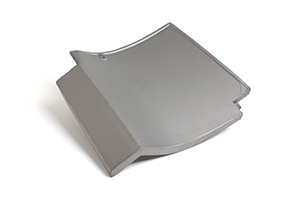

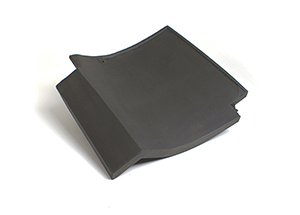

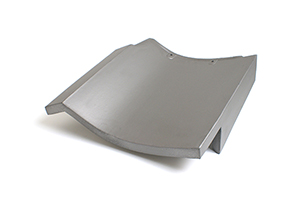

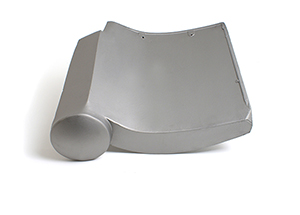

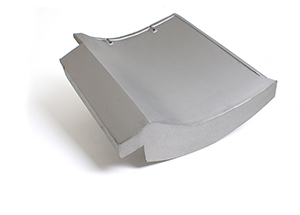

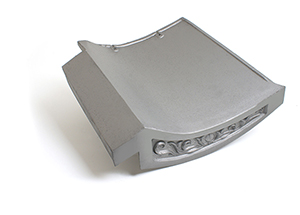

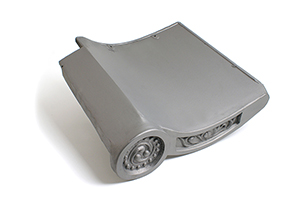

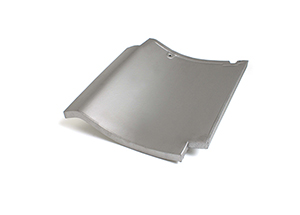

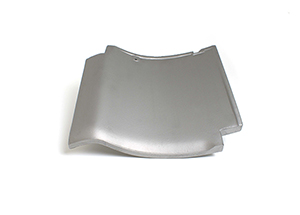

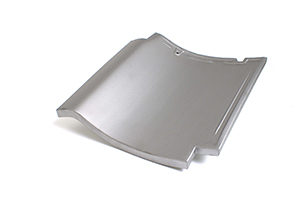

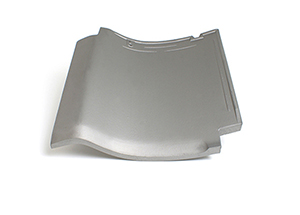

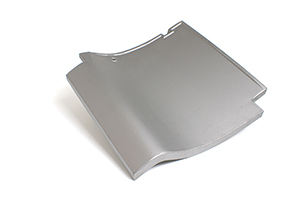

和洋折衷に対応した軒瓦です。

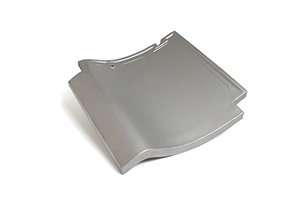

社寺建築にも多く使われている日本古来の文様瓦。

永い歴史の中で磨かれた伝統美が郷愁と安らぎを与えます。

昔の街道沿いの古い町並みや景観保存地区、重要文化財などの家屋に多く使用されていました。

従来より愛媛県菊間地区あたりで作られてきた瓦とほぼ同サイズで、主に四国西北部、

岡山県、広島県の瀬戸内側で多く使用されています。

和形64判サイズは住まいに強いこだわりを持った方が広い敷地に、

大きな本宅、そして広い庭の一角に造られる茶室や待ち合い通り門などに最適です。

昭和54年頃まで個人住宅(町家)の多くは、屋根面積の大きさから

瓦のサイズとバランスがとれた美しい、いぶし和形60判が主流でした。

いつの日か、予算を優先するあまり、大きいサイズの53判が主流になっています。

そんな中、和形60判サイズの仕上がりの美しさにこだわりを持った施主様、設計士の方が

景観保存地区での新築物件や町家の修復、改修などに多く使用されています。

美透のしと美透素丸との組合せで、数寄屋建築など棟、塀に使用すれば

葺き上がりの透かしが見た目に軽快で屋根全体を軽くし、そして粋な趣きを演出します。